Лэпбук «Русская печь» :: Это интересно!

Когда как не на Масленицу вместе с блинами и праздничными гуляньями изучать русскую печь! Поэтому специально постаралась выпустить этот новый лэпбук о русской печке именно сейчас.

Лэпбук, как и все остальные лэпбуки с моего сайта, разработаны лично мной и полностью мой авторский продукт — от текстов до чертежей.

А все иллюстрации для лэпбука кроме картинок из русских сказок, отрисовал мне по моему заказу сын Витя, мой постоянный художник:)

| Лэпбук о русской печи |

И мне кажется, что эта тематическая папка получилась даже наряднее и информативнее всех предыдущих.

Хотя я так думаю о каждом новом лэпбуке — сама увлекаюсь темой как ребенок:)

Столько в истории печи интересного!

О стольком мы, современные люди, уже не в курсе. А ведь до сих пор понятия «из печки» употребляем! Какие? Будете делать лэпбук, приготовьтесь удивляться!

Вот сделаете лэпбук — тогда поймете, что это целый мир! И весь этот мир уместился в такую небольшую папку:) Файлы, чтобы распечатать и своими руками сделать такой же лэпбук, вы можете получить у меня на сайте «Магазин лэпбуков» lapbook.

ru

ruПодробности дальше…

| Лэпбук своими руками «Русская печь» |

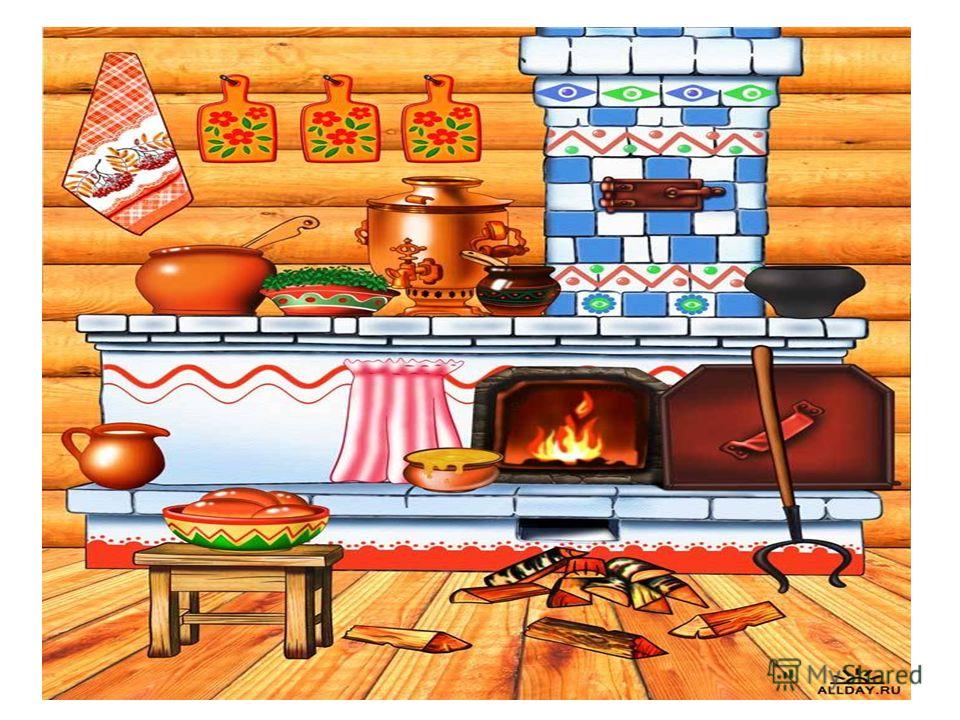

Именно вокруг печи в старину строилась вся жизнь дома. Печка и кормила, и согревала, и мыла, и стирала, и много чего еще.

О всех функция русской печи вы с детьми как раз и узнаете, пока будете клеить мой лэпбук.

У вас получится точно такая же тематическая папка, как у меня на фото.

Только сделана папка будет руками вашего ребенка.

А еще в лэпбуке я рассказываю о том, как русская печь отражена в культуре: о народных традициях, пословицах и поговорках и т.д.

И конечно же, в папке лэпбука отражено устройство русской печки — что в ней как называется, для чего нужно и какие предметы в ней используются.

Все это очень наглядно изображено в картинках.

Их, как и большинство моих авторских лэпбуков, иллюстрировал мой Витя. Уверена, рисунки детям понравятся!

А чтобы ребенок не устал и не заскучал от текстов, в лэпбуке я предусмотрела множество интерактивных элементов.

Книжки-малютки, гармошки, раскладушки, окошки.

Ребенку будет забавно их делать, а потом забавно рассматривать.

А значит, он заодно прочитает все что надо.

И все, что планировалось, запомнит!

Лэпбук это такая хитрая вещь — его надо всего лишь склеить, а вся информация сама собой перейдет в голову.

Зубрить и скучать над текстами не придется.

⠀

При этом, я лэпбуки проектирую так, чтобы любой ребенок школьного возраста смог собрать его сам.

Поэтому ничего, требующего особого мастерства там нет. В инструкции все очень подробно расписано, да еще и с пошаговыми фото. Проблем не возникнет.

И знакомьтесь с русской печкой. Это интересно!

Посмотрите, на фото я выложила подробности элементов лэпбука крупным планом.

Содержание лэпбука «Русская печь»:

✔ Кармашек с карточками «Печная утварь»

✔ Мини-книжечка «Все о печи»

✔ Свиток «Пословицы и поговорки про печку»

✔ Схема внутреннего строения печи

✔ Схема внешнего строения печи

✔ Мини-книжечка «Традиции русской печи»

✔ Раскладушка «Животные и печь»

✔ Гармошка «Для чего нужна печь»

| Кармашек лэпбука «Утварь» |

| Схемы строения печи — изнутри и снаружи |

| Раскладушка в лэпбуке «Русская печь» |

Лэпбук «Русская печь». Гармошка «Для чего нужна печь» Гармошка «Для чего нужна печь» |

| Мини-книжка о русской печке |

| Пословицы и поговорки про русскую печь |

| Традиции русской печки |

| Строение русской печки детям |

| Лэпбук «Русская печь» |

У меня вы можете приобрести файлы для распечатки, чтобы дома вместе с ребенком своими руками сделать точно такой же лэпбук.

Шаблоны лэпбука представляют собой комплект из 2х pdf файлов: первый 11 листов A4 для распечатки и второй — инструкция, как делать и как заниматься по лэпбуку.

- Возраст от 5 лет

- Файлы формата pdf

- Цветные изображения

- Печатать на обычной бумаге формата А4

- Понадобится 11 листов бумаги А4, картон для папки, клей для бумаги, ножницы

- Время на изготовление от 1-2 часа

- Инструкция в фотографиях как лэпбук делать и как потом заниматься — прилагается

Чтобы получить файлы лэпбука «Русская печь «для распечатки и инструкцию к ним, нажимайте кнопку и переходите на мой Магазин лэпбуков

Сроки отсылки файлов:

При оплате на сайте файлы вам будут высланы автоматически в течение часа после прохождения платежа на тот адрес электронной почты, который вы укажете при оформлении.

Поэтому внимательно проверяйте его правильность!!! Оооочень много делается опечаток!И сохраняйте электронный чек или скрин экрана — мало ли что:)

Кроме оплаты через сайт, возможна оплата Webmoney и оплата через PayPal — пишите мне на почту tavika2000@yandex. ru, я дам вам реквизиты.

ru, я дам вам реквизиты.

ВАЖНО!!! Если в течение суток с момента оплаты вам файлы не придут, пишите мне на почту [email protected] и присылайте документ об оплате — я буду искать ее вручную.

А чтобы получать сообщения о выходе моих новых лэпбуков, подписывайтесь на новости блога, которые будут приходить к вам на почту:

На страничке «Лэпбуки» вы увидите еще три десятка лэпбуков на самые разные темы — от времен года до праздников, и от математики до биологии. В том числе и сможете бесплатно скачать лэпбук «Серая ворона», которую я выложила в ознакомительных целях, чтобы вы могли попробовать сделать свой первый лэпбук:)Печь и семеро козлят — Путешествия. Книги. Плоды просвещения

Я сейчас читаю «Жизнь в картинках» Свена Нурдквиста. Ну как читаю — скорее рассматриваю, ведь в книжке почти нет текста. И вот одна иллюстрация навела меня на размышления. Это «Волк и семеро козлят» братьев Гримм.

Мое внимание привлекла печь.

Шведский художник нарисовал шведскую печь — значит у нас рисовали русскую, подумала я — и как-то сразу нашла подходящую иллюстрацию Евгения Рачева.

Картинка отсюда

И тут меня взял азарт: интересно, сколько разных печей можно найти среди иллюстраций к сказке?

Для начала пришлось перечитать саму сказку. Оказывается, печь появляется там лишь однажды: в ней пытается спрятаться один из козлят, когда волку наконец удалось попасть в дом. Этот эпизод можно не рисовать, поэтому на некоторых иллюстрациях в домике есть кровать, стол, часы, игрушки, а вот печи нет. И все-таки картинок с печами я нашла достаточно.

Вот кирпичный камин в кирпичном доме из английского издания.

Скриншот отсюда

Немецкая художница Рут Косер-Майклз (Ruth Koser-Michaels) нарисовала изразцовую печь.

Картинка отсюда

Другая немецкая печь от Ойгена Освальда (Eugen Oßwald).

Картинка отсюда

Вариант немецкой художницы Lungers Hausen.

Картинка отсюда

Еще одна немецкая печь от художницы Susanne Smajic.

Картинка отсюда

Печь от швейцарского графического дизайнера Феликса Гофмана (Felix Hoffmann).

Картинка отсюда

Так изобразил домик козлят голландский художник Антон Пик (Anton Pieck) для голландского парка Эфтелинг.

Картинка отсюда

Мы были в этом парке несколько лет назад, так что в архиве нашлась нужная фотография.

А вот современная интерпретация французской художницы Anne Royer.

Картинка отсюда

Иногда в качестве печи используют нейтральный каменный камин. Аниме 1978 года:

Скриншот отсюда

В современных российских изданиях чаще всего рисуют русскую печь.

Картинка отсюда

Хотя камины тоже встречаются.

Картинка отсюда

Интересный выбор сделала художница Анастасия Кочура: ее персонажи одеты в национальный баварский костюм, и печь тоже вполне баварская.

Картинка отсюда

По-моему, получилось здорово. Вот уж не думала, что в сказке про волка и козлят могут быть такие разные печи.

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

Другие истории про иллюстрации

Sure to be a poleСеверный полюс в обработке Милна и ТолкинаКак мылись в русской печи картинки

Русская печка — мечта любого кулинара. Те кто пробовал еду приготовленную в русской печи, знают о чем идёт речь. Даже обычная картошка, почищенная или в кожуре (в «мундирах»), приготовленная в чугунном горшке в русской печи — верх наслаждения, не говоря уже о супах и кашах и мясных блюдах.

В моём далеком детстве я жил в деревянном доме, в котором наша семья после войны поселилась после войны. И там была русская печь. Правильная, Огромная, с большим чёрным зевом и лежанкой, где я обожал спать, и не только потому что там было тепло и уютно, а еще и потому что наверное для любого поднебесная ребёнка высота печки была намного предпочтительнее стандартной пружинистой винтажной кровати с медными шишечками, приземлённо стоящей на дощатом полу.

Кроме того печка не скрипела, не меняла форму как кровать или диван и вообще была монолитной глыбой с лицевой стороны покрытой дефецитным в ту пору, кафелем, а сверху — глиной и побелкой. К сожалению я не знаю всех тонкостей мастерства печников тех времён, видимо хранивших тайны тысячелетней постройки печей, но даже когда печь топилась, наверху было просто тепло. По крайней мере обжечься при прикосновении было нереально.

А не так давно, я в достаточных подробностях, узнал что в русских печах до революции еще и мылись. т.е. фактически печь выполняла несколько функций из которых обогрев и приготовление пищи были безусловно главными, но лечебно-гигиенические процедуры были тоже важным дополнением в той роли, которую русская печка играла в жизни на Руси.

Крестьянский быт. XIX в. Мытье в печке. Гравюра А.И. Зубчанинова по рисунку П. Е. Коверзнева. Начало 1880-х гг.

Бани на Руси существовали с незапамятных времён. И разумеется, русский народ использовал их по прямому назначению, но не забывал и про печь.![]() Тем более, что строительство собственной бани как таковая для многих считалось непозволительной роскошью. Ну а даже у кого она была, всё равно часто использовали печь еще и для того чтобы «пропарить косточки».

Тем более, что строительство собственной бани как таковая для многих считалось непозволительной роскошью. Ну а даже у кого она была, всё равно часто использовали печь еще и для того чтобы «пропарить косточки».

В печах как правило также мыли детей, младенцев, больных и стариков. Не выходя, как говорится — из избы. Кроме того, в печах предпочитали мыться молодые девицы, опасавшиеся «банной нечисти». По русским суевериям в бане водилась всякая нечисть, начиная от «банника» до кикимор живущих в сырости под полом. А рассказы о том что творил банник с молодыми девками в банях — в то время заменяли сразу эротику, порнографию и фильмы ужасов. Так что говорить наверное не нужно, почему в избе рядом с иконами, пугливым девкам мыться было как-то спокойнее 🙂

Стандартная русская печь свободно вмещала в себя двух взрослых человек. Так что, вопреки нынешним представлениям, там было где развернуться. После протопки, когда печь немного остывала, внутри её устилали ржаной соломой, кидали домотканный половик и всё. Готова и баня и сауна и медицинский центр прямо посреди дома.

Готова и баня и сауна и медицинский центр прямо посреди дома.

Вот как описывал эту процедуру знаменитый русский этнограф, князь Вячеслав Николаевич Тенишев в 1899-м году.

Из вологодских земель подробное описание относится к Мольскому приходу Тотемского у.: «Бани у нас очень редко встречаются, несмотря на достаток леса; есть деревни совсем без бань, а моются у нас в печах, которые очень просторны и мыться можно одному свободно сидя.

Причем подстилают под себя солому; свободно раздевшись в присутствии всей семьи, залезает один человек в печку с чугуном теплой воды. Ему подают веник и заслонку закрывают.

Несмотря на видимое неудобство, крестьянин, выпарившись до «ломоты костей» и хорошо промывши голову «щелоком», потом окатывается водой на сарае.

Приготовлений нужно совсем немного; только с утра поставить в печь чугун с водой.

Особенности традиции мытья в печи ярко представлены в рассказе Н. преображенского, в котором описываются события, произошедшие с автором в декабре 1859 — начале января 1860 года в с. Никольском Кадниковского уезда Вологодской губернии.

Никольском Кадниковского уезда Вологодской губернии.

Считаю нужным привести его полностью: «Как бы то ни было, на третий день накануне праздника Рождества, я достиг тихого пристанища — дома моего дяди, который, т. е. не юм, а дядя, имел, по выражению обывателей, бороду с добрый хвостанец, : веник, которым уже выпарились в бане.

Всему русскому миру известно, как хорошо после длинной холодной дороги выпариться в жаркой бане Также всему русскому миру известно, что накануне воскресенья и великих праздников весь чисто русский мир имеет древний, свято чтимый и почтенный обычай — париться и менять белье. Дело для меня было подходящее. Но на самом пороге к наслаждению, т.е. к бане, я встретил совершенно непредвиденные препятствия.

Дядя собирался париться. Я лежал на палатях и ждал приглашения в 5аню. Но вместо этого я заметил, что работница принесла в избу соломы, завалила ее в печку, за ней туда же впихнула шайку с теплой водой, в которой был обмочен веник.

Немного погодя среди избы дядя мой явился в натуре, разгладил бороду и, ни слова не говоря, марш за соломой, шайкой и веником в печку Изба была без всяких перегородок, поэтому каждый лог видеть со всех пунктов все, что делается в ней.

Работница закрыла печку заслонкою. Я думал, что дядя думает приготовить из себя жаркое.

Не тут-то было. Немедленно в этой печке, где варят щи, кашу, пекут хлеб, пироги и прочие сдобные вещи и куда залез мой возлюбленнейший родич, раздалось сильное шлепание, охание, кряхтение, одногласные восклицания и целые одобрительные слова в роде: «важно. славно. вот так. вот гак. а-а-а. Вот еще, еще. Ух как важно!». Это мой дядя хвостал себя, что было сил во все места, какие бывают у пономарей.

Два-три раза булькнула вода; раздался глухой вопль: «откройте!». Работница открыла печку и оттуда вылез головой вперед и весь красный, как рак, дядя.

Он снова сунул голову с бородой в печку, достал оттуда шайку с веником и наподобие Адама в невинном состоянии прошел по всей избе и отправился в подполье обливать себя холодной водой.

Предложили и мне слазить в печку.

Но я как бурсак, привыкший к хорошей бане, и как философ, следовательно человек с полным сознанием собственного достоинства, счел унизительным лезть в печку париться,

да кроме того стыдился предстать пред очи Никольских дам в том исключительном положении, в каком бесцеремонно являлся мой дядя, давно привыкший к подобного рода операциям и поэтому смотрящий на дело совершенно равнодушно.

Я спросил о бане. Оказалось, что бани во всем селе не было, нет и по всей вероятности не будет; что была баня в Родионихе, да и та лет 15 назад сгорела; что там все парятся там же и так же, как мой дядя, что наконец в другой деревне есть баня. Не мало я подивился такой невзыскательности.

Отправился в деревню.

Там действительно нашлась протопленная баня. Это был четырехугольный сруб с отверстием для влезания в него, которое носило почетное название двери, и с отверстием для выхода дыма, ему же имя — труба.

Когда баня протоплена и когда в нее налезет народу, как сельдей в бочку, она представляет внутри ящик, наглухо закупоренный, в одной половине которого возвышается полок, где парятся, устланный соломою, и печка, складенная из камней, а не из кирпича.

У дверей помещается корыто с холодной водою: горячая вода не употребляется, исключение делается щелоку, которым матери детям и жены мужьям моют головы.

Раздеваться необходимо было под открытым небом на соломе.

Несмотря на это маленькое неудобство, я таки попал в баню, предварительно согнувшись в три погибели, чтобы наметить в то отверстие, которое называют дверью. В бане, ни в какое время дня не могущей похвалиться достаточным количеством света, теперь царит непроницаемый полумрак. Кругом меня раздавалось шлепанье мокрых веников, ударявшихся в живые тела.

Пример увлек и меня.

Ощупью добравшись до верхнеп этажа полка, где температура была самая высокая, я уже принялся выде лывать веником в воздухе и по спине всяческие фигуры, как толстый пу зажженной лучины осветил баню и сквозь облака густого горячего пар мне представилась картина, какой я никак не ожидал встретить: во все местах, в различных положениях парились и мылись, парили и мыли дру друга люди обоих полов, и в буквальном смысле всех возможных возрастов и все это делалось очень спокойно и хладнокровно, как будто в бане были одни мужчины или женщины.

Не выпарившись, не вымывшись, я стремглав бросился из бани, наскоро оделся, наслаждаясь в то время тем, как купались в снегу выскакивающие из бани, и отправился париться в печку, по примеру дяди, в чем не раскаялся, ибо в печке пар легкий, вольный.

На рассказ мой о приключениях в бане, дядя очень резонно и внуш тельно заметил:

— Ты, брат, хоть и учен, а глуп немножко: парился бы да мылся, сколь душеньке угодно — здесь всегда так делают.

Действительно, дядя не шутил. В деревнях, где существуют бани, большей частью парятся в печках, потому — с баней много хлопот.

Когда ж баню, то обыкновенно собирают всю деревню и идут в нее если , то множество без всякого разбору и различий полов.

Особая благодарность архиву ЖЖ за то что сохранил всё что было заблокировано вместе с ЖЖетонами и соцкапиталом.

Мразям и прочим сраликам до пятого колена — гореть в аду.

Быт наших предков был идеально приспособлен к условиям, в которых они жили. Русская печь по праву занимала ключевое место. Что и немудрено – суровый климат с длинными и морозными зимами, ставил запасы топлива вровень с запасами продовольствия. И дровишки, так же, как и хлеб, давались ох, как нелегко.

Откуда пошёл обычай мыться в печи?

Только представьте себе, дерево (обычно берёза, она обладает отличной теплоёмкостью, почти в два раза больше, чем ель, уступая среди местных видов, пожалуй, только дубу) растёт минимум в километре, а то и в двух-трех. Это потому что вокруг русской деревни всё выкорчевано и перепахано. Надо добираться, понятное дело, не пешком, а на телеге. Дерево нужно свалить. Сейчас с помощью бензопилы это лёгкая задача, а раньше приходилось топором изрядно помахать. Потом сваленное дерево необходимо было разделить на части, чтобы погрузить. Затем доставленные к дому брёвна распилить на чурбаки, которые следовало наколоть и аккуратно сложить, по возможности прикрыв сверху от дождя. У двоих крепких работников на один воз уходил целый день.

Это потому что вокруг русской деревни всё выкорчевано и перепахано. Надо добираться, понятное дело, не пешком, а на телеге. Дерево нужно свалить. Сейчас с помощью бензопилы это лёгкая задача, а раньше приходилось топором изрядно помахать. Потом сваленное дерево необходимо было разделить на части, чтобы погрузить. Затем доставленные к дому брёвна распилить на чурбаки, которые следовало наколоть и аккуратно сложить, по возможности прикрыв сверху от дождя. У двоих крепких работников на один воз уходил целый день.

На зиму, средней крестьянской семье требовалось не менее 10–15 возов дров. А если при этом топить знаменитую русскую баньку, то и все 25.

ВАЖНО! Обычай помогал заметно экономить ресурсы и таким образом, оказывал немалое влияние на многие аспекты жизни в деревне в старину.

Кто мылся в печи?

Понятно, что баня была роскошью, которую могли себе позволить только весьма крепкие хозяйства. Что касается остальных, то их очередной раз выручала чудо-печка, не требующая для помывки целой семьи никаких дополнительных дров. Просто используя то тепло, которое оставалось от приготовления пищи. В силу своей рациональности этот обычай был распространён по всей территории Руси, о чём существует немало свидетельств.

Просто используя то тепло, которое оставалось от приготовления пищи. В силу своей рациональности этот обычай был распространён по всей территории Руси, о чём существует немало свидетельств.

Как раньше мылись в русской печи

Всё начиналось ещё на стадии строительства. Печь строилась так, что в ней должен был свободно помещаться взрослый человек и одна-две шайки с водой. Ещё должно было остаться место, чтобы и веником помахать. Поэтому сердце русской избы выходило таким большим, что иной раз могло занимать едва ли не треть всего помещения. Чтобы представить себе как выглядела такая печь, можно посмотреть фото. Но это делало возможным спать на ней сверху, в тепле, когда вся изба потихоньку остывала. В холодное время года большой размер был существенным достоинством.

Топилась печь, разумеется, утром. Хозяйка вставала раньше всех, разжигала огонь и готовила еду. Грели чугуны с водой. Когда угли прогорали, оставшуюся золу выметали наружу. Уже подстывшую печь мыли. Причём необходимости мыть свод не было, из-за высокой температуры, когда горели дрова, вся сажа отваливалась сама, практически без следа. Так называемый под выстилали соломой для пущего комфорта. В шайки, обязательно деревянные, чтобы не обжечься, наливали воду и заранее приготовленные отвары лечебных трав.

Уже подстывшую печь мыли. Причём необходимости мыть свод не было, из-за высокой температуры, когда горели дрова, вся сажа отваливалась сама, практически без следа. Так называемый под выстилали соломой для пущего комфорта. В шайки, обязательно деревянные, чтобы не обжечься, наливали воду и заранее приготовленные отвары лечебных трав.

СПРАВКА. Некоторые травы, которые на Руси использовались для приготовления банных отваров.

- Полынь. Высушенным и измельчённым растением натирали кожу. Делалось это для исцеления от ран, ушибов и язв. Кроме того, процедура снимала головную боль, нервное напряжение и повышала работоспособность.

- Зверобой. Также использовался в высушенном и измельчённом виде. Порошком посыпали тело для избавления от кожных болезней и подагры.

- Полевая мята. Использовалась больше для поднятия настроения, поскольку обладает очень приятным запахом. Но также есть сведения, что она оказывает положительное влияние на организм при простуде.

- Ромашка. Растение, широко известное своими лечебными свойствами, содержит большое количество витаминов и эфирных масел. Оказывает положительное влияние на здоровье кожи.

- Липовый цвет. Будучи запаренным, издаёт очень приятный запах, успокаивающий нервную систему, способствует крепкому освежающему сну.

- Хрен. В любом виде отлично борется с простудой. Укрепляет иммунитет.

- Аналогично действуют и листья чёрной смородины.

- Хвоя сосны и ели, заваренная в кипятке, настоянная, будучи выплеснутой на камни и обращаясь в пар, способно оказывать положительное комплексное влияние на организм.

- Зелёные шишечки хмеля способны вызвать прилив сил. Их следует применять, если после бани у вас ещё много дел.

Сначала мылись те, кто любил погорячее. Понятно, что по температуре русская печь могла дать фору любой парилке. Поэтому следовало соблюдать осторожность. Ну а по мере остывания и все остальные. Самых маленьких мыли в конце, когда жар спадал, сажая их на деревянную лопату, и подавая внутрь к ожидавшей там матери. Если жара начинало не хватать, зёв печи закрывали снаружи заслонкой. В этом случае все процедуры приходилось делать на ощупь. Что, конечно, требовало некой сноровки. Если нужно было мыть хворого или немощного, то его так же, как и ребёнка подавали внутрь, только не на лопате, а положив на широкую доску. Она должна была быть непременно липовой. Поскольку и дух от липы приятный и нет смолы как от ели или сосны.

Если жара начинало не хватать, зёв печи закрывали снаружи заслонкой. В этом случае все процедуры приходилось делать на ощупь. Что, конечно, требовало некой сноровки. Если нужно было мыть хворого или немощного, то его так же, как и ребёнка подавали внутрь, только не на лопате, а положив на широкую доску. Она должна была быть непременно липовой. Поскольку и дух от липы приятный и нет смолы как от ели или сосны.

Вместо современных шампуней и гелей использовали золу или куриное яйцо. А часто, и вовсе ничем не пользовались. Горячая вода, да ещё с духмяным взваром из всевозможных трав, прекрасно всё отмывала, не иссушая кожу, а оставляя её мягкой и шелковистой.

Ещё один интересный обычай связан с помывкой в русской печи. Дело в том, что в баню можно было ходить только замужним женщинам. Пращуры искренне верили в «банника» — эдакого варианта домового, которого красным девицам и вдовам следовало всерьёз опасаться. Здесь, возможно, тоже есть своё рациональное зерно. Девицу до свадьбы нужно было дорастить в чистоте и непорочности, а баня обычно стоит в отдалении, и уединении, мало ли что. Уж пусть лучше в печи париться, всё спокойнее.

Девицу до свадьбы нужно было дорастить в чистоте и непорочности, а баня обычно стоит в отдалении, и уединении, мало ли что. Уж пусть лучше в печи париться, всё спокойнее.

Любопытно, что вода, которую, довольно обильно, лили на себя парильщики, утилизировалась практически без внешнего вмешательства. Большая её часть, проходя сквозь солому и, положенные вплотную без раствора кирпичи и слой песка просто стекала в подпол или прямо на земляной пол.

Кроме мытья, печь стояла и на страже здоровья. Представьте себе ситуацию. Ноябрь. Дождь. Ветер. Очень зябко на улице. К вечеру в избу вваливается уставший, промокший и продрогший работник. Беда! Завтра же с жаром свалится! Но опытная хозяйка заставляет его скинуть всю мокрую одёжку и — греться в печь, с утра ещё натопленную, не теряя ни минуты. А уж потом, распаренного и красного, переодевшегося в сухое и чистое, сажает за стол. Наутро человек бодр и вёсел, ни о какой простуде и речи нет.

Вот такое чудо-РУССКАЯ печь, создал коллективный гений наших пращуров, и которым и по сию пору кое-где пользуются.

Кому я раньше ни рассказывала, про то, что мылась в печи, мне никто не верил.

«Да ты, наверное, что-то перепутала», — говорили мне.

И только в деревне этому никто не удивлялся.

«Почти до середины XIX века в русской печи мылись и парились не только в деревнях, но и городах, в том числе и в Москве, изобилующей домашними и общественными банями. » (из книги Г.Федотова «Русская печь»).

-Как же там мыться — там же огонь? — спрашивают меня.

-Там же мало места.

-Там же грязно.

Рассказываю.

Помните, я говорила, что русская печь занимала очень много места — в маленькой избе — почти полдома?

А строили её такой большой и с высоким сводом, в том числе и потому, чтобы можно было париться, как в бане — там свободно сидя помещаются двое взрослых, и еще остается место для банной утвари.

Принцип мытья схож с принципом бани — сначала «помещение» надо протопить. Поэтому, после того, как печь протопили и нагрели воду в чугунах, из печи надо всё вычистить и выгрести уголь и золу. Для проверки температуры в печь бросали щепоть муки. Если мука не загоралась, то это означало, что сильный жар спал и можно мыться, не боясь ожогов. Затем настелили солому, на которую клали материю, чтоб не кололось — и человек пролезал внутрь.

Для проверки температуры в печь бросали щепоть муки. Если мука не загоралась, то это означало, что сильный жар спал и можно мыться, не боясь ожогов. Затем настелили солому, на которую клали материю, чтоб не кололось — и человек пролезал внутрь.

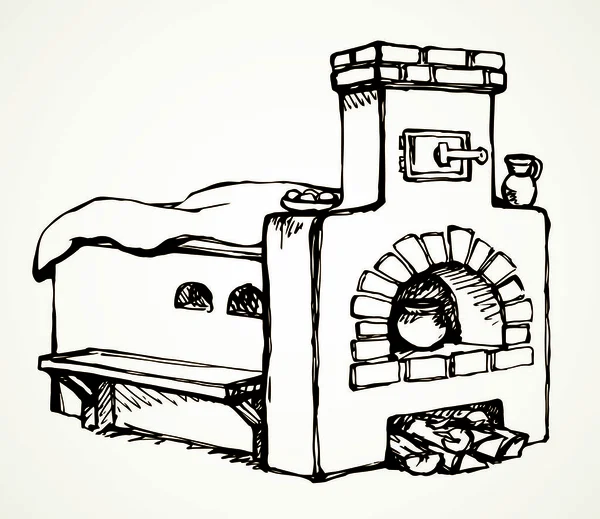

Я схематично — используя «эффект условной прозрачности» — попыталась изобразить процесс: ведь лучше один раз увидеть… жёлтенькое — это солома))

Внутри печки тепло и темно — свет проникает только через «окно»-вход. Но для «банного эффекта» и сохранения тепла некоторые просят кого-нибудь снаружи закрыть заслонку — вот тут надо уметь мыться наощупь. Сидя внутри, намыливаешься, поливаешь сверху водой (вода впитывается в солому). Что не впиталось — выливается на пол.

Внутри — на стенках — грязи нет — всё обгорает (там же темература 200 градусов, когда топится). А вот на «выходе» — можно испачкаться — там ведь дым с сажей выходят и оседают. Но это не страшно — просто смываешь всё водой. К тому же дезинфекция внутренностей печного пространства за счёт высоких температур была гарантирована.

Сначала перемывали детей, а потом уже доходила очередь до взрослых.

По окончании мытья надо было убрать всю солому и навести порядок. Я тогда была маленькая совсем, пролезала-вылезала легко, а вот как это проделывали взрослые — не знаю. Однако, очень хорошо запомнила, как сидела в печке, как было темно, необычно и таинственно и как меня там мыли)) Вообще, мытьё в печке было очень распространено. А вот молодые незамужние девушки, даже несмотря на наличие бани, были просто «обязаны» мыться именно в печке, потому как в бане обитал сердитый дух «банник». Мало ли чего.

Мыли в печке и немощных и больных, закатывая их в печь на досках. Закатят, а потом уже туда залезает тот, кто будет мыть больного. Порой, мытьё сопровождали лечебные процедуры.

Печь для крестьян была значительно удобнее бани: её не надо было специально топить — она и так топилась в избе ежедневно. Так что захотелось попариться — печная баня всегда к услугам человека, как любили говаривать в старину: «Кожух с плеч, да и полезай в печь!»

Печь из пластилина

Как слепить русскую печь из пластилина?

Недавно лепили избу 3Dи чтобы убедительно слепить крышу и трубу я решила вставить во внутреннее пространство этой избы условную печку. А пока лепила крошечную буржуйку, вспоминала… Ой!Да я же уже видела. Я видела эти самые печки из пластилина. То есть однажды в классе на всех партах стояли какие-то непонятные пластилиновые объекты с полукруглыми вмятинами в боку. Что это ,спрашиваю.Дети поясняют: печка. Зачем она вам? А вот -сначала скамейку делали, потом печку и ковёр из полосок бумаги.

А пока лепила крошечную буржуйку, вспоминала… Ой!Да я же уже видела. Я видела эти самые печки из пластилина. То есть однажды в классе на всех партах стояли какие-то непонятные пластилиновые объекты с полукруглыми вмятинами в боку. Что это ,спрашиваю.Дети поясняют: печка. Зачем она вам? А вот -сначала скамейку делали, потом печку и ковёр из полосок бумаги.

Потом я нашла в интернете всю эту картину:

Узнаёте?И там ещё пояснения по целям такого занятия по технологии — что де «познакомить учащихся с внутренним убранством избы и значением русской печи в быту, с приемами конструирования из пластичных материалов; закреплять приемы лепки; воспитывать чувство уважения к истории, к народной культуре».

Какой ужас. Они собрались знакомить городских детей с убранством избы ТАКИМ СПОСОБОМ. Карл! ТАКИМ СПОСОБОМ! Как если бы янки воткнули в волосы пару бумажных пёрышек и, слегка попрыгав, заявили, что приобщают детей к культуре коренных индейцев.

А в этой картинке про убранство избы меня убило всё, но особенно — труба печки. Вот этот небольшой наглухо закрытый прямоугольный выступ, символизирующий дымоход. Ведь дети так и считают, что в трубе нет никакого отверстия и никуда на крышу она не выводится! По сравнению с этим даже одинокое крошечное окошко под потолком внутреннего убранства избы — просто милый косяк.

Вот этот небольшой наглухо закрытый прямоугольный выступ, символизирующий дымоход. Ведь дети так и считают, что в трубе нет никакого отверстия и никуда на крышу она не выводится! По сравнению с этим даже одинокое крошечное окошко под потолком внутреннего убранства избы — просто милый косяк.

Боже! Чему учат детей в школе.

Но, ладно, поужасалась и хватит. Когда мне пришлось столкнуться с установкой трубы в избе, я решила -ладно, разберусь как выглядит печь и слеплю в назидание предкам и потомкам.

Живую печь я видела когда в 6 годиков гостила в деревне. И довольно чётко помню, как выглядела та конкретная печка:

Вот такая печь находилась посреди избы и грела во все стороны, а не стояла в углу для отопления стен. В полукруглое отверстие хозяйка ставила чугунки со щами, а дрова загружались с другого бока в отверстие с дверцей. Под ним был подпечек откуда выгребали золу, и перед ним был настелен на полу металлический лист. И труба не кончалась прямо внутри избы, а уходила в потолок!

Вот такую печку я и слеплю. Сначала сделаю основание — понятно, что это не деревянный пол избы, а выложено кирпичом.

Сначала сделаю основание — понятно, что это не деревянный пол избы, а выложено кирпичом.

Я выбрала размер 8х6 сантиметров.Чтобы не мельчить, как детишки с печечками в полпальца, но и не лепить слишком громоздкую — пластилин тяжёлый материал и большие изделия не выдерживают свой же вес.

Продолжаю возводить печку:

Теперь настелю «плиту» с отверстием, куда ставить дно чугунка и решётку -«колосники», на которой горят дрова и сквозь которую вниз падает зола.

Возвожу боковые стенки печки. Вот эта — с «устьем»:

Две глухие стенки:

В передней стенке над подпечком будет дверка для дров:

Теперь настелю верхнюю плоскость — лежанку, и в ней будет предусмотрено отверстие для дымохода:

Трубу я сделала пустотелую.То есть раскатала плоский лист и свернула его в цилиндр, склеив края. Получилось очень коряво, но зато честно.

Вот такая печка из пластилина. Но я её слепила только с гнева на тупую тему по технологии, предполагающую якобы закрепление приёмов лепки и знакомство со строением печи.

Так вот мой вывод на основании личного опыта: пластилин — очень неудачный материал для лепки макетов (печек). И, даже слепив что-то такое печкообразное, с бытом предков не ознакомишься. Ну никакого реального представления об избах и их отоплении наши мелкие поделки не дадут.

Как слепить печку из пластилина рассказала Марина Новикова. И я же советую — не повторяйте этот мой строительный подвиг — это долгое, нудное и бесполезное занятие — лепить печи из пластилина.

Метки: модели из пластилина

Читайте также:

Google+

Марина НовиковаБабушка-печка — Интернет-журнал «Лицей»

Рисунок с выставки «Печь всему голова» в ДХШ ПетрозаводскаБудь моя воля, давно бы установил памятник русской печи с горкой пирожков, а рядом мальчик и девочка.

Так получилось, что вырос я без бабушек. Не дожили они до моего появления на белый свет. А позже, когда я уже подрос, при слове «бабушка» в моём воображении возникал образ большой русской печки. То ли её тёплые бока, то ли уютное потрескивание горящих поленьев, позволяли мне находить сходство между этими двумя понятиями.

То ли её тёплые бока, то ли уютное потрескивание горящих поленьев, позволяли мне находить сходство между этими двумя понятиями.

Теперь, когда я приезжаю в родительский дом, всякий раз удивляюсь, какой же она стала маленькой, наша когда-то такая большая печка. Словно старенькая аккуратная и добрая бабушка, которая с годами уменьшилась в росте.

Я не могу сказать, меняется ли наш климат или нет, пусть судят об этом учёные мужи. Но вот что зимы в моём далёком детстве были со снежными завалами и трескучими морозами, помню точно.

Однако морозы морозами, а гулять детям хочется всегда. Об этом молча взывали лыжи, сиротливо стоящие в углу коридора, и коньки снегурки, висящие там же на гвоздике. Бывало, накатаешься на лыжах до того, что вязаные шерстяные варежки становятся похожими на две картонные коробки! Окоченевшие пальцы совершенно не чувствовали лыжные палки. Кое-как доберешься до дому, где заботливые и тёплые мамины руки помогут освободиться и от лыж, и от задубевшей верхней одежды. А потом уже пособят ставшим вдруг не очень-то послушным рукам и ногам взобраться по двухъярусной скамеечке в благословенное тепло жаркой печки. Там, отгородившись от всё понимающих и смеющихся маминых глаз белой в мелкий синий цветочек ситцевой занавеской, можно, кривясь от боли, осторожно разгибать совершенно негнущиеся пальцы. Хотелось плакать или просто тоненько скулить. Пожалуйста, никто не запрещает, но тогда ни о какой завтрашней прогулке можно и не мечтать. Вот и приходилось терпеть.

А потом уже пособят ставшим вдруг не очень-то послушным рукам и ногам взобраться по двухъярусной скамеечке в благословенное тепло жаркой печки. Там, отгородившись от всё понимающих и смеющихся маминых глаз белой в мелкий синий цветочек ситцевой занавеской, можно, кривясь от боли, осторожно разгибать совершенно негнущиеся пальцы. Хотелось плакать или просто тоненько скулить. Пожалуйста, никто не запрещает, но тогда ни о какой завтрашней прогулке можно и не мечтать. Вот и приходилось терпеть.

А на другой день, сгорая от нетерпения, прикрутишь сыромятными ремешками с помощью двух деревянных палочек к видавшим виды валенкам свои быстроходные снегурки и вперёд на речку. А там огромный каток, лёд которого заводские спортсмены всю зиму содержали в чистоте и порядке.

Вскоре всё повторяется. Но на сей раз уже промерзают не только варежки, но и валенки. При соприкосновении друг с другом они стучат будто деревянные. И вот, шмыгая замёрзшим носом и беспрестанно поправляя спадающую на глаза шапку, доставшуюся от старшего брата, карабкаешься по крутому берегу, спеша домой. И опять мамочка, заслышав на крыльце звонкий топоток коньков, выходит навстречу и помогает твоим непослушным рукам избавиться от промёрзшей одежды и коньков. Вновь добрая бабушка-печка обволакивает тебя своим ласковым теплом. И опять, сидя в уютном уголке, молча терпишь отходящую ломоту пальцев рук и ног.

И опять мамочка, заслышав на крыльце звонкий топоток коньков, выходит навстречу и помогает твоим непослушным рукам избавиться от промёрзшей одежды и коньков. Вновь добрая бабушка-печка обволакивает тебя своим ласковым теплом. И опять, сидя в уютном уголке, молча терпишь отходящую ломоту пальцев рук и ног.

Надо сказать, что просто так на жаркой печке усидеть невозможно. Уж больно горячи её кирпичики! Поэтому она устлана пёстрым домотканым ковриком, сидеть на котором одно удовольствие.

Ах, печка, печка! Волшебный мир из трёх стенок и ситцевой занавески. А как же было здорово, отгородясь от всего и от всех этой немудрёной занавеской, читать о приключениях Незнайки, Чиполлино или другие замечательные книги той давней поры. Ну а если мама в это же время пекла олашки и, чуть откинув занавеску, протягивала тебе одну из них, самую большую, слегка подсушенную, как ты любишь, то лучше этой минуты в целом мире ничего не могло быть.

На одной из стенок «Волшебного мира» висели заплетённые в косы золотистые луковицы. А по всему верху дымохода были выложены картонные коробки с сущиком корюшки. И если мама на этот момент не пекла свои замечательные олашки, то сущик очень даже неплохо заменял их. Особенно я любил, когда рыбёшка оказывалась с икрой. И чего уж греха таить, спустя столько времени покаюсь: выискивал я эти рыбёшки с икрой, а потом осторожно выколупывал её, а рыбку отправлял обратно в коробку.

А по всему верху дымохода были выложены картонные коробки с сущиком корюшки. И если мама на этот момент не пекла свои замечательные олашки, то сущик очень даже неплохо заменял их. Особенно я любил, когда рыбёшка оказывалась с икрой. И чего уж греха таить, спустя столько времени покаюсь: выискивал я эти рыбёшки с икрой, а потом осторожно выколупывал её, а рыбку отправлял обратно в коробку.

Те годы были началом развития советского телевидения. Однако далеко не каждая семья могла позволить себе купить телевизор. И в нашей семье его, конечно же, не могло быть. Но зато у нас имелся неплохой по тогдашним меркам радиоприёмник «Рекорд». А какие были тогда замечательные детские передачи! На всю жизнь запомнились имена, как, впрочем, и голоса уникальных артистов: Николая Литвинова, Марии Бабановой, Валентины Сперантовой и многих других. Как же хорошо было слушать эти передачи, сидя на тёплой печи. Чего стоила сказка о приключениях Буратино, в которой все роли великолепно сыграл Николай Владимирович Литвинов.

Ничуть не меньше мне нравилось холодными зимними вечерами слушать русские народные сказки, которые читал мне вслух папа. А читал он их очень хорошо. Будто и сейчас вижу, как сидит он за кухонным столом и неспешно читает мне эти чудесные сказки. Мама сидит рядом и, тихонько позвякивая спицами, вяжет нам с сестрой варежки или тёплые носки. Папа после каждой сказки – сейчас-то я понимаю, что он поддразнивал меня, – говорил: «Ну, пожалуй, хватит на сегодня». И делал вид, что собирается закрыть книгу. А я плаксиво и отчаянно тянул с печки: «Ну ещё одну, папа, ну пожалуйста!»

На этой печке места мне хватало вполне. И даже когда ко мне иногда забиралась моя сестра Лида, которая была на четыре года старше, места нам хватало. Мы вместе промышляли икру сущика. Кроме того Лида уже тогда научилась жарить семечки, и мы с ней с удовольствием щёлкали их, сидя на пёстрых лоскутках тёплого домотканого коврика.

«Бригада по очистке семян», – так называл нас папа, услышав, что за занавеской тихонько потрескивает подсолнечная шелуха. Уж и не знаю почему, но нам с ней нравилось погрызть чего-нибудь, сидя в любимом закутке. А ещё мы любили с ней, когда на печи появлялась кадушка с тестом. Это значило, что скоро мама испечёт вкуснейшие пироги и калитки. Мы садились по сторонам кадушки и замирали, слушая, как пыхтит и ворочается, поднимаясь, тесто.

Уж и не знаю почему, но нам с ней нравилось погрызть чего-нибудь, сидя в любимом закутке. А ещё мы любили с ней, когда на печи появлялась кадушка с тестом. Это значило, что скоро мама испечёт вкуснейшие пироги и калитки. Мы садились по сторонам кадушки и замирали, слушая, как пыхтит и ворочается, поднимаясь, тесто.

Став немного старше, я обнаружил у печи ещё одно восхитительное качество. Садясь рано утром завтракать, я выключал на кухне электрический свет. Мне вполне хватало света, исходящего от пылающих дров. Это мама готовила варево для нашей скотины. Печной огонь отражался в начищенных боках медного самовара, стоящего тут же, на столе. И уже отражённые от него, золотисто-багряные блики порхали по стенам кухни, повторяя причудливый танец печного огня.

Я уже говорил, что зимы стояли суровые. На стекле окна мороз непостижимым образом ухитрялся изображать совершенно удивительный сказочный лес. Полыхающий в печи огонь, помимо самовара, отражался и в замёрзшем стекле. Казалось, в дивном лесу горит костёр. Позабыв про завтрак, я любовался этим завораживающим зрелищем. Сидел, затаив дыханье, и ждал, что вот сейчас к костру выйдут из-за деревьев двенадцать месяцев. В клубе лесозавода тогда только-только прошёл прекрасный мультфильм с таким названием. Несколько раз, замечтавшись подобным образом, я чуть было не опаздывал в школу.

Позабыв про завтрак, я любовался этим завораживающим зрелищем. Сидел, затаив дыханье, и ждал, что вот сейчас к костру выйдут из-за деревьев двенадцать месяцев. В клубе лесозавода тогда только-только прошёл прекрасный мультфильм с таким названием. Несколько раз, замечтавшись подобным образом, я чуть было не опаздывал в школу.

Ну а по весне печка радовала нас не только пирогами. В это время по реке на нерест шла та самая вкусная корюшка. Жарко протопив нашу кирпичную кормилицу, мама с помощью длинной кочерги удаляла из печи все угли. Затем, дав немного настояться внутреннему жару, забрасывала богатый улов в это пекло. А потом, выждав какое-то время, специальным скребком выгребала золотистый и аппетитно похрустывающий сущик.

Летом же печка немного мешала нам своим неуместным теплом. И, словно откупаясь за это неудобство, она кормила нас великолепными калитками с черникой и пирогами с брусникой, пышными творожными ватрушками да сочными рыбниками. А вот прохладной дождливой осенью печка наполняла дом ровным сухим теплом. Сушила промокшую одежду и обувь. А какие вкусные щи, каши и другие блюда готовила для нас наша добрая тёплая хозяюшка! И как же преображалась она к праздникам, когда мама, окуная рогожную кисть в тазик с раствором, быстро и ловко наносила известковые белила на её гладкие бока. Даже тёмными ночами бока эти светились чистым лунным светом.

Сушила промокшую одежду и обувь. А какие вкусные щи, каши и другие блюда готовила для нас наша добрая тёплая хозяюшка! И как же преображалась она к праздникам, когда мама, окуная рогожную кисть в тазик с раствором, быстро и ловко наносила известковые белила на её гладкие бока. Даже тёмными ночами бока эти светились чистым лунным светом.

В последнее время стали много говорить об уникальных свойствах глины. Она, де, чуть ли не от всех болезней. Только открытию этому уже не одна сотня лет. Ведь что есть кирпич? Да та же самая глина. В детстве случалось не раз мёрзнуть, что называется, до костей, а полежишь на прогретых кирпичах и хоть бы что. Ни насморк, ни кашель — ничего не пристанет. Случись так замёрзнуть в наше время, так в квартире-то городской и прогреться негде. Можно, конечно, в горячую ванну залезть, но это совсем не то. Будь моя воля, давно бы установил памятник русской печи с горкой пирожков, а рядом мальчик и девочка. Помните? Правильно, персонажи из сказки «Гуси-лебеди». Честное слово, она вполне заслужила это, наша добрая русская бабушка-печка.

Честное слово, она вполне заслужила это, наша добрая русская бабушка-печка.

Заинтересовал материал? Поделитесь в социальных сетях и оставьте комментарий ниже:

ПохожееРусская изба: внутреннее убранство — Щи.ру

Русская изба всегда была ладной, добротной и самобытной. Архитектура её свидетельствует о верности многовековым традициям, их стойкости и уникальности. Её планировка, конструкция и внутреннее убранство создавались на протяжении многих лет. Не так много традиционных русских домов сохранилось по сей день, но всё же в некоторых регионах их можно встретить.

Изначально избы в России строили из дерева, частично заглубляя их фундамент под землю. Это обеспечивало большую надёжность и долговечность сооружения. Чаще всего в ней была всего одна комната, которую владельцы делили на несколько отдельных частей. Обязательной частью русской избы был печной угол, для отделения которого использовали занавеску. Кроме этого выделялись отдельные зоны для мужчин и женщин. Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Все углы в доме выстраивались в соответствии со сторонами света и самым главным среди них был восточный (красный), где семья организовывала иконостас. Именно на иконы гости должны были обратить внимание сразу же после входа в избу.

Крыльцо русской избы

Архитектура крыльца всегда была тщательно продумана, ей владельцы дома уделяли достаточно много времени. В ней сочетался отличный художественный вкус, многовековые традиции и изобретательность зодчих. Именно крыльцо соединяло избу с улицей и открывалось всем гостям или прохожим. Интересно, что на крыльце вечерами после тяжёлой работы часто собиралась вся семья, а также соседи. Здесь гости и владельцы дома танцевали, пели песни, а дети бегали и резвились.

В разных областях России форма и размеры крыльца кардинально отличались. Так, на севере страны оно было достаточно высоким и большим, а для установки выбирался южный фасад дома. Благодаря такому ассиметричному размещению и уникальной архитектуре фасада весь дом смотрелся очень своеобразно и красиво. Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

Также достаточно часто можно было встретить крыльца, поставленные на столбы и украшенные ажурными деревянными столбиками. Они были настоящим украшением дома, делая его фасад ещё более серьёзным и добротным.

На юге России крыльца устанавливали со стороны передней части дома, привлекая внимание прохожих и соседей ажурной резьбой. Они могли быть как на две ступеньки, так и с целой лестницей. Некоторые владельцы дома украшали своё крыльцо навесом, а другие оставляли открытым.

Сени

Для того, чтобы сохранить в доме максимальное количество тепла от печи владельцы отделяли жилую зону от улицы. Сени — это именно то пространство, которое сразу же видели гости при входе в избу. Кроме сохранения тепла сени также использовались для хранения коромысла и других нужных вещей, именно здесь многие делали чуланы для продуктов.

Для разделения сеней и отапливаемой жилой зоны также делали высокий порог. Он делался для предотвращения проникновения холода в дом. Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Кроме этого по многовековым традициям каждый гость должен был поклониться при входе в избу, а зайти внутрь не приклонившись перед высоким порогом было невозможно. В противном случае гость просто ударялся голой об косяк.

Русская печь

Быт русской избы вращался вокруг печи. Она служила местом для приготовления пищи, отдыха, обогрева и даже банных процедур. Наверх вели ступени, в стенах имелись ниши для разной утвари. Топка всегда была с железными заслонами. Устройство русской печи – сердца любой избы – удивительно функциональное.

Печь в традиционных русских избах всегда размещалась в основной зоне, справа или слева от входа. Именно её считали главным элементом дома, поскольку на печи готовили еду, спали, она обогревала весь дом. Доказано, что приготовленная в печи еда самая полезная, поскольку в ней сохраняются все полезные витамины.

С древних времён с печкой связывали множество поверий. Наши предки верили, что именно на печи обитает домовой. Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Мусор никогда не выносили из избы, а сжигали в печи. Люди верили, что так вся энергия остаётся в доме, что способствует увеличению достатка семьи. Интересно, что в некоторых областях России в печи парились и мылись, а также использовали для лечения серьёзных заболеваний. Лекари того времени утверждали, что вылечить болезнь можно просто полежав на печи несколько часов.

Печной угол

Его также называли «бабий угол», поскольку именно сделать находилась вся кухонная утварь. Его отделяла занавеска или даже деревянная перегородка. Сюда практически никогда не заходили мужчины из своей семьи. Огромным оскорблением владельцев дома был приход чужого мужчины за занавеску в печной угол.

Здесь женщины стирали и сушили вещи, готовили еду, лечили детей и гадали. Практически каждая женщина занималась рукоделием, а самым спокойным и удобным местом для этого был именно печной угол. Вышивка, шитьё, роспись — это самые популярные виды рукоделия девушек и женщин того времени.

Лавки в избе

В русской избе стояли подвижные и неподвижные лавки, а уже с 19 века начали появляться стулья. Вдоль стен дома владельцы устанавливали неподвижные лавки, которые крепились с помощью поставок или ножек с резными элементами. Подстава могла быть плоской или сужаться к середине, в её декоре часто присутствовали резные узоры и традиционные орнаменты.

Также в каждом доме были передвижные лавки. Такие скамьи имели по четыре ножки или устанавливались на глухие доски. Спинки часто делали так, чтобы их можно было перекинуть на противоположный край лавки, а для украшения использовали резной декор. Скамью всегда делали более длинной чем стол, а также часто покрывали плотной тканью.

Мужской угол (Коник)

Он находился справа от входа. Здесь обязательно стояла широкая лавка, которую с обеих сторон ограждали деревянными досками. Их вырезали в форме конской головы, поэтому мужской угол часто называют «коник». Под скамьёй мужчины хранили свои инструменты, предназначенные для ремонта и других мужских работ. В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

В этом углу мужчины ремонтировали обувь и утварь, а также плели корзины и другие изделия из лозы.

На скамью в мужском углу присаживались все гости, пришедшие к владельцам дома на короткое время. Именно здесь мужчина спал и отдыхал.

Женский угол (Середа)

Это было важное в женской судьбе пространство, поскольку именно из-за печной занавески девушка выходила во время смотрин в нарядном одеянии, а также ждала жениха в день свадьбы. Здесь женщины рожали детей и кормили их подальше от посторонних глаз, скрываясь за занавеской.

Также именно в женском углу дома понравившегося парня девушка должна была спрятать обметалочку, чтобы в скором времени выйти замуж. Верили, что такая обметалочка поможет невестке скорее подружиться со свекровью и стать хорошей хозяйкой в новом доме.

Красный угол

Это самый светлый и важный угол, поскольку именно его считали священным местом в доме. По традиции при строительстве ему выделяли место на восточной стороне, где два смежных окна образуют угол, таким образом свет падает, делая угол самым светлым местом в избе. Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

Здесь обязательно висели иконы и вышитые рушники, а также в некоторых избах — лики предков. Обязательно в красном углу ставили большой стол и принимали пищу. Под иконами и рушниками всегда хранили свежеиспечённый хлеб.

И по сей день известны некоторые традиции связанные со столом. Так, молодым людям не желательно сидеть на углу, чтобы в будущем создать семью. Дурная примета оставлять грязную посуду на столе или сидеть на нём.

Крупы, муку и другие продукты народ хранил в сенниках. Благодаря этому хозяйка всегда могла быстро приготовить еду из свежих продуктов. Кроме этого были предусмотрены дополнительные постройки: погреб для хранения овощей и фруктов зимой, хлев для скота и отдельные сооружения для сена.

👍 Гуси — лебеди 🐱

Сказки » Сказки народов мира » Русские народные сказки » Гуси — лебеди

Порекомендовать к прочтению:

Гуси-Лебеди

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький.

У них была дочка да сынок маленький.

— Доченька, — говорила мать, — мы пойдем на работу, береги братца. Не ходи со двора, будь умницей — мы купим тебе платочек.

Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травке под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загуляла. Налетели гуси — лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях.

Вернулась девочка, глядь — братца нету! Ахнула, кинулась туда — сюда — нету!

Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, — братец не откликнулся.

Выбежала она в чистое поле и только видела: метнулись вдалеке гуси — лебеди и пропали за темным лесом. Тут она догадалась, что они унесли ее братца: про гусей — лебедей давно шла дурная слава — что они пошаливали, маленьких детей уносили.

Бросилась девочка догонять их. Бежала, бежала, увидела — стоит печь.

— Печка, печка, скажи, куда гуси — лебеди полетели?

Печка ей отвечает:

— Съешь моего ржаного пирожка — скажу.

— Стану я ржаной пирог есть! У моего батюшки и пшеничные не едятся…

Печка ей не сказала. Побежала девочка дальше — стоит яблоня.

— Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси — лебеди полетели?

— Поешь моего лесного яблочка — скажу.

— У моего батюшки и садовые не едятся… Яблоня ей не сказала. Побежала девочка дальше. Течет молочная река в кисельных берегах.

— Молочная река, кисельные берега, куда гуси — лебеди полетели?

— Поешь моего простого киселька с молочком — скажу.

— У моего батюшки и сливочки не едятся… Долго она бегала по полям, по лесам. День клонится к вечеру, делать нечего — надо идти домой.

Вдруг видит — стоит избушка на курьей ножке, об одном окошке, кругом себя поворачивается.

В избушке старая баба — яга прядет кудель. А на лавочке сидит братец, играет серебряными яблочками. Девочка вошла в избушку:

— Здравствуй, бабушка!

— Здравствуй, девица! Зачем на глаза явилась?

— Я по мхам, по болотам ходила, платье измочила, пришла погреться.

— Садись покуда кудель прясть. Баба — яга дала ей веретено, а сама ушла.

Девочка прядет — вдруг из — под печки выбегает мышка и говорит ей:

— Девица, девица, дай мне кашки, я тебе добренькое скажу.

Девочка дала ей кашки, мышка ей сказала:

— Баба — яга пошла баню топить. Она тебя вымоет выпарит, в печь посадит, зажарит и съест, сама на твоих костях покатается.

Девочка сидит ни жива ни мертва, плачет, а мышка ей опять:

— Не дожидайся, бери братца, беги, а я за тебя кудель попряду.

Девочка взяла братца и побежала. А баба — яга подойдет к окошку и спрашивает:

— Девица, прядешь ли?

Мышка ей отвечает:

— Пряду, бабушка… Баба — яга баню вытопила и пошла за девочкой. А в избушке нет никого. Баба — яга закричала:

— Гуси — лебеди! Летите в погоню! Сестра братца унесла!..

Сестра с братцем добежала до молочной реки. Видит — летят гуси — лебеди.

— Речка, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего простого киселька.

Девочка поела и спасибо сказала. Река укрыла ее под кисельным бережком.

Гуси — лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка с братцем опять побежали. А гуси — лебеди воротились навстречу, вот — вот увидят. Что делать? Беда! Стоит яблоня…

— Яблоня, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего лесного яблочка. Девочка поскорее съела и спасибо сказала. Яблоня ее заслонила ветвями, прикрыла листами.

Гуси — лебеди не увидали, пролетели мимо. Девочка опять побежала. Бежит, бежит, уж недалеко осталось. Тут гуси — лебеди увидали ее, загоготали — налетают, крыльями бьют, того гляди, братца из рук вырвут. Добежала девочка до печки:

— Печка, матушка, спрячь меня!

— Поешь моего ржаного пирожка.

Девочка скорее — пирожок в рот, а сама с братцем в печь, села в устьице .

Гуси — лебеди полетали — полетали, покричали — покричали и ни с чем улетели к бабе — яге.

Девочка сказала печи спасибо и вместе с братцем прибежала домой.

А тут и отец с матерью пришли.

Раскраски по сказке «Гуси-Лебеди»

Поделитесь ссылкой на сказку с друзьями: Поставить книжку к себе на полкуРаспечатать сказку

Читайте также сказки:

Древнерусская традиция исцеления больного ребенка — Славорум

За многовековую историю славянская культура выработала множество интересных и необычных традиций, которые заняли важное место в повседневной жизни людей. Одним из них был странный обычай, связанный с младенцами, тестом для хлеба и духовкой. Это называлось «перепекание» ребенка, что буквально означает «перепекание». Первый вопрос, который приходит в голову, — почему славянские народы в старину перепекали своих младенцев? Этот популярный ритуал был направлен на исцеление и восстановление здоровья того, кто родился усталым или больным.В некоторых местах его проводили, если ребенок родился слишком рано или у него был раит.

В других местах это делали со всеми детьми, чтобы их иммунитет оставался сильным на протяжении всей жизни. В этом ритуале человека видели недо пропеченным хлебом, которому требовалось больше времени на жаре. Вот почему считалось, что дополнительное время в духовке вылечит ребенка. В данном случае печь рассматривалась как метафора материнского чрева.

В этом ритуале человека видели недо пропеченным хлебом, которому требовалось больше времени на жаре. Вот почему считалось, что дополнительное время в духовке вылечит ребенка. В данном случае печь рассматривалась как метафора материнского чрева.

К подготовке к ритуалу отнеслись очень серьезно.Человек, выполняющий его, должен был убедиться, что были приняты все меры предосторожности, чтобы он работал, и чтобы ребенок был в безопасности во время процесса. Было приготовлено особое тесто из ржаной муки и воды, предварительно собранное на восходе солнца из трех разных колодцев. Затем ребенок был покрыт им с головы до пят, единственными открытыми областями были нос и рот. Позже их выложили на лопатку для хлеба и надежно привязали к ней. После того, как это было сделано, младенец был готов к работе. Но не беспокойтесь, их не поместили в горящую печь! Ну, внутрь зашли, но сама духовка была заранее разогрета и остыла, так что там было только тепло.

В зависимости от города или села в перепечке принимали участие разные люди. Это могла быть местная деревенская ведьма, старейшая женщина общины, мать или свекровь. Ритуал никогда не проводился без присутствия как минимум двух человек и всегда сопровождался определенными фразами. Иногда женщина, помещавшая чирку в духовку, шептала волшебные слова, иногда диалог требовался как жизненно важная часть процесса. Например, свекровь должна была открыть дверь и спросить, чем занимается мать.Последней пришлось ответить, что она пекла буханку хлеба, при этом поместив ребенка внутрь. Потом другая женщина сказала: «Ну, выпекай, выпекай, но не перепекай», прежде чем закрыть дверь. После этого мать забирала ребенка. Это повторилось трижды. Такой небольшой разговор и его ритмичное повторение было сделано для того, чтобы ребенок не проводил слишком много времени в духовке и не подавился дымом.

Это могла быть местная деревенская ведьма, старейшая женщина общины, мать или свекровь. Ритуал никогда не проводился без присутствия как минимум двух человек и всегда сопровождался определенными фразами. Иногда женщина, помещавшая чирку в духовку, шептала волшебные слова, иногда диалог требовался как жизненно важная часть процесса. Например, свекровь должна была открыть дверь и спросить, чем занимается мать.Последней пришлось ответить, что она пекла буханку хлеба, при этом поместив ребенка внутрь. Потом другая женщина сказала: «Ну, выпекай, выпекай, но не перепекай», прежде чем закрыть дверь. После этого мать забирала ребенка. Это повторилось трижды. Такой небольшой разговор и его ритмичное повторение было сделано для того, чтобы ребенок не проводил слишком много времени в духовке и не подавился дымом.

Часто эта традиция также включала так называемую продажу ребенка.После выпечки к матери подошла местная проверенная ведьма и предложила избавиться от болезни ее младенца. Ожидалось, что мать скажет, что она не может этого сделать, иначе ей пришлось бы выбросить вместе с этим сына или дочь. Тогда колдунья предложила купить младенца, чтобы семья могла избавиться от оставшейся болезни. После этого ребенок остался ночевать у покупателя, а утром был возвращен семье.

Ожидалось, что мать скажет, что она не может этого сделать, иначе ей пришлось бы выбросить вместе с этим сына или дочь. Тогда колдунья предложила купить младенца, чтобы семья могла избавиться от оставшейся болезни. После этого ребенок остался ночевать у покупателя, а утром был возвращен семье.

Известно, что некоторых из самых известных людей России перепекли в младенчестве.Одним из них был выдающийся поэт Гавриил Романович Державин. Может показаться, что этот своеобразный обычай исчез очень давно, но на самом деле есть свидетельства того, что он все еще выполнялся даже в 20 веке. Местный житель небольшого села Ольховка рассказал, что это сделали его младшему брату. Ребенок родился очень слабым, и немедленной медицинской помощи не было. Поэтому они собрали совет из самых мудрых женщин, которые единогласно решили, что им следует снова испечь его.

По-видимому, эта традиция намного более жизнеспособна, чем многие другие древние культурные суеверия и ритуалы. И кто знает, может, в каких-то забытых пригородах России до сих пор в печах греют своих младенцев?

иллюстрации со счастливой и веселой русской духовкой с горшком для посуды Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений.

Изображение 63609349. Иллюстрация с счастливой и веселой русской духовкой с горшком для текста Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 63609349.

Изображение 63609349. Иллюстрация с счастливой и веселой русской духовкой с горшком для текста Клипарты, векторы, и Набор Иллюстраций Без Оплаты Отчислений. Изображение 63609349.Иллюстрация с счастливой и веселой русской печью с горшком на дымоходе. Для малышей и детей.

S M L XL EPS РедактироватьТаблица размеров

| Размер изображения | Идеально подходит для |

| S | Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения. |

| M | Брошюры и каталоги, журналы и открытки. |

| л | Плакаты и баннеры для дома и улицы. |

| XL | Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны. |

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

5000 x 5000 пикселей

|

42. 3 см x

42,3 см |

300 точек на дюйм

|

JPG

3 см x

42,3 см |

300 точек на дюйм

|

JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

5000 x 5000 пикселей | 42,3 см x 42,3 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена

с планом подписки

- Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб

- Загрузите 10 фотографий или векторов.

- Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие векторы

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Одиннадцатимесячный ребенок «сожжен в духовке своими пьяными русскими бабушкой и дедушкой»

Одиннадцатимесячный ребенок был заживо сожжен в печи своими бабушкой и дедушкой, говорят в полиции.

Малыш Максим Сагалаков был оставлен 20-летней матерью Викторией на попечении родителей в Хакасском районе России.

Вернувшись, обезумевшая женщина нашла обугленные останки ребенка в печи семейного дома в селе Харой.

«Бабушка и дедушка были в пьяном виде и убили ребенка», — говорится в сообщении Следственного комитета по расследованию тяжких преступлений.

Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила 11-месячного сына Максима на попечение своих бабушек и дедушек — 42 и 47 лет — когда она была в Хакасии, Россия.

Сагалаков вернулся и обнаружил, что ребенка бросили в печь и сгорел

«Член семьи обнаружил, что тело мальчика сильно повреждено высокой температурой внутри печи. ‘

‘

Точная причина смерти находится в стадии судебно-медицинской экспертизы, но считается, что ребенок умер от сжигания отходов после того, как был сожжен заживо во вторник.

Сосед сказал, что дедушка отсутствовал и напился водки.

Когда он вернулся, ребенка бросили в печь.

42-летняя бабушка и 47-летний дедушка по фамилии Миягашев были арестованы, и по факту «умышленного убийства беспомощного несовершеннолетнего» возбуждено уголовное дело, сообщили источники в правоохранительных органах.

Член семьи нашел тело Максима в печи после того, как его бросил дед

Сосед сказал, что дедушка «сошел с ума» после того, как напился водки, и бросил ребенка в печь, а бабушка не помогала его

Полиция арестовала обоих дедушку и бабушку в их доме, и теперь им грозит жизнь в тюрьме после обвинения в убийстве

Сосед Евгений Боргояков сказал российскому телевидению, что дедушка «сошел с ума от алкоголя».«

Боргояков сказал:« Он вернулся домой, и мы слышим, что он затолкал ребенка в дровяную печь. Вот и все.

Вот и все.

Мать Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила эмоциональное сообщение в социальных сетях.

«Покойся с миром, мой любимый сын», — написала она. «Мой дорогой маленький сын. Моя боль не утихает ни на минуту.

«Как мне справиться с тем, что тебя нет со мной? Я не могу тебя обнять. Здесь только твоя фотография с твоим добрым и нежным взглядом.

Виктория опубликовала душераздирающее сообщение в социальных сетях: «Пожалуйста, приходите ко мне на минутку.Приходи ко мне во сне «

» Я смотрю на твою фотографию, и ты мне улыбаешься. Я так по тебе скучаю, сын мой.

«Пожалуйста, приходите ко мне на секунду. Приходите увидеть меня во сне. Я знаю, что теперь ты все видишь, потому что летишь так высоко ».

Родственница и соседка Наталья Сагатаева рассказала, что бабушка и дедушка часто заботились о ребенке, пока мать отсутствовала, и хорошо за ним ухаживали.

«Я просто не могу в это поверить», — сказала она. «Я все еще в шоке.За мальчиком хорошо ухаживали, кормили. Мои дети играли с ним. Как такое могло случиться?

Мои дети играли с ним. Как такое могло случиться?

Марина Чаптыкова, соседка по сибирской деревне, сказала: «Мне стало плохо, когда я это услышала. Я просто не могу представить, как это могло случиться? »

Сотрудница комитета Юлия Арбузова сообщила: «По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело».

Бабушкам и дедушкам грозит пожизненное заключение в случае признания виновным.

Ужас, когда в печи заживо сожгли младенца — арестованы «пьяные» бабушка и дедушка | Мир | Новости

Мальчика по имени Максим Сагалаков оставила 20-летняя мать Виктория на попечении родителей в Хакасском районе России.Вернувшись, обезумевшая женщина обнаружила обугленные останки ребенка в печи семейного дома в селе Харой. «Бабушка и дедушка были пьяны и убили ребенка», — говорится в заявлении Следственного комитета по расследованию тяжких преступлений.

«Член семьи обнаружил, что тело мальчика сильно повреждено высокой температурой внутри печи».

Точная причина смерти находится в стадии судебно-медицинской экспертизы, но считается, что ребенок умер от сжигания после того, как был сожжен заживо во вторник.

Сосед сказал, что дедушка отсутствовал и напился водки.

Когда он вернулся, ребенка бросили в печь.

42-летняя бабушка и 47-летний дедушка по фамилии Миягашев задержаны, и возбуждено уголовное дело по факту «умышленного убийства беспомощного несовершеннолетнего», сообщили источники в правоохранительных органах.

Сосед Евгений Боргояков сказал российскому телевидению, что дедушка «сошел с ума от алкоголя»

Он сказал: «Он вернулся домой, и мы слышим, что он толкнул ребенка в дровяную печь.Вот и все.

Мать Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила эмоциональное сообщение в социальных сетях.

Она написала: «Покойся с миром, мой любимый сын.

«Мой дорогой сыночек. Моя боль не утихает ни на минуту.

«Как мне справиться с тем, что тебя нет со мной? Я не могу тебя обнять. Здесь только твоя фотография с твоим добрым и нежным взглядом.

«Я смотрю на вашу фотографию, и вы мне улыбаетесь.

«Я так по тебе скучаю, сын мой. Пожалуйста, приходите ко мне хотя бы на секунду.Приходите увидеть меня во сне.

Пожалуйста, приходите ко мне хотя бы на секунду.Приходите увидеть меня во сне.

«Я знаю, что теперь ты все видишь, потому что летишь так высоко».

Родственница и соседка Наталья Сагатаева рассказала, что бабушка и дедушка часто заботились о ребенке, пока мать отсутствовала, и хорошо за ним ухаживали.

Она сказала: «Я просто не могу в это поверить. Я до сих пор в шоке.

«За мальчиком хорошо ухаживали, кормили. Мои дети играли с ним. Как такое могло случиться?

Марина Чаптыкова, соседка по сибирской деревне, сказала: «Мне стало плохо, когда я это услышала.

«Я просто не могу представить, как это могло случиться?»

Сотрудник комитета Юлия Арбузова заявила: «По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело».

Бабушкам и дедушкам грозит пожизненное заключение в случае признания виновным.

Мальчик предположительно сгорел в печи пьяными дедушкой и бабушкой в России

Мать в России оставила своего 11-месячного сына на попечение его бабушке и дедушке, но вернулась и обнаружила его обугленные останки в их печи. Шокирующий инцидент произошел в селе Харой в российском районе Хакасии, сообщает Daily Mail .

Шокирующий инцидент произошел в селе Харой в российском районе Хакасии, сообщает Daily Mail .

Виктория Сагалакова, 20 лет, оставила маленького сына Максима с родителями в семейном доме. Когда она вернулась, чтобы забрать его, она обнаружила его обугленное и безжизненное тело внутри большой печи на кухне дома.

Точная причина смерти еще не подтверждена официально, но считается, что результаты подтвердят, что он умер в результате сжигания после помещения в печь.

Бабушка Максима, 42 года, и дедушка, 47 лет, пока идентифицированы только по фамилии Миягашев. Они оба были арестованы и находятся под следствием по делу, которое местная полиция назвала «умышленным убийством беспомощного несовершеннолетнего». Если их признают виновными, им грозит пожизненное заключение.

Выступая на российском телевидении, сосед бабушки и дедушки объяснил, что якобы произошло. Евгений Боргояков заявил, что дед ушел и напился водки.Вернувшись домой, он «сошел с ума от алкоголя».

«Он вернулся домой, и мы слышим, что он затолкал ребенка в дровяную печь. Вот и все», — пояснил Боргояков.

Другой сосед бабушки и дедушки, который также является родственником, сказал, что бабушка и дедушка часто присматривали за маленьким мальчиком, пока мать отсутствовала, и настаивали на том, что всегда хорошо заботились о нем.Наталья Сагатаева сказала российскому телевидению: «Я просто не могу в это поверить … Я до сих пор в шоке. Они хорошо позаботились о мальчике, кормили его.Мои дети играли с ним. Как такое могло случиться? »

Тем временем мать Максима Виктория, которая, очевидно, все еще травмирована случившимся, эмоционально отдала дань уважения своему сыну в российской социальной сети.

« Покойся с миром, мой любимый сын », она сказала. «Мой дорогой маленький сын. Моя боль не утихает ни на минуту. Как мне справиться с тем, что ты не со мной? Я не могу тебя обнять. Здесь только твоя фотография с твоим добрым и нежным взглядом ».

« Я смотрю на твою фотографию, и ты улыбаешься мне », — продолжила она. «Я так скучаю по тебе, сын мой. Пожалуйста, приходи ко мне хотя бы на секунду. Приходи увидеть меня во сне. Я знаю, что ты сейчас все видишь, потому что летишь так высоко».

«Я так скучаю по тебе, сын мой. Пожалуйста, приходи ко мне хотя бы на секунду. Приходи увидеть меня во сне. Я знаю, что ты сейчас все видишь, потому что летишь так высоко».

10 лучших русских блюд — с рецептами

Откройте для себя аппетитные блюда, которые может предложить Россия, с помощью этих 10 лучших традиционных русских блюд или приготовьте их самостоятельно, используя рецепты, указанные в таблице.

Лишь немногие блюда русской кухни получили международную известность. Но наличие в Москве сытных и изысканных блюд в равной степени отвечает потребностям комфорта и изысканной кухни.

Когда зимой в Москве температура опускается до -30 ° C, неудивительно, что русская кухня обычно сытная; картофель, хлеб, выпечка и сметана часто используются в качестве общих ингредиентов. И все же нежная копченая рыба, тонкие бумажные блины , красная и черная икра — равные соперники в русской кухне. Вы можете почувствовать французское влияние в некоторых блюдах, хотя русские версии сами по себе заслуживают внимания. Рестораны в Москве недешевые. Но классические русские блюда из уличных киосков и закусочных так же хороши, как и из элитных ресторанов.

Рестораны в Москве недешевые. Но классические русские блюда из уличных киосков и закусочных так же хороши, как и из элитных ресторанов.

Лучшие русские блюда, которые стоит попробовать

1. Борщ / Борщ

Этот красный суп из свеклы и капусты — восхитительный согреватель живота в холодные московские дни. Он бывает с мясом, картофелем, зеленью (обычно с укропом) или без него и ложкой сметаны , сметаны. Сопровождаемое куском ржаного хлеба или чесночного хлеба, посыпанного плавленым сыром, это блюдо достаточно сытное, чтобы служить в качестве еды, хотя обычно его едят в качестве закуски. Являясь основным продуктом русской кухни, было бы оскорблением покинуть Москву, не попробовав этот суп хотя бы раз, хотя его удивительно вкусный вкус наверняка заставит вас пожалеть, что вы пробовали больше местных вариаций.Другие популярные русские супы, которые стоит попробовать, — это уха , приправленный рыбно-овощным бульоном, и щи, , бульон на основе капусты.

Сделай сам:

2. Русские блины

Blini — российская версия тонкого французского креп . Они являются основным продуктом питания в большинстве русских меню, обычно для пикантных начинок используется гречка, а для сладких — белая мука. Вы увидите аккомпанемент из копченого лосося, сливочных грибов, сметаны, джема и сгущенного молока — и это лишь некоторые из них, — но элитная, почитаемая комбинация — это ложка красной лосося или черной осетровой икры.Еще один вкусный русский блин — творожная версия под названием сырники , более плотная форма блинов с рикоттой, которые едят на завтрак или десерт. Лучше всего они сочетаются с домашним вареньем из большого количества ягод России. Сгущенное молоко, мед и сметана — также обычные приправы.

Сделай сам:

- В этом рецепте блинов есть фотографии, которые помогут вам;

- Найдите здесь идеи для наполнения.

- Посмотрите это видео, чтобы узнать о легких и полезных творожных оладьях, или

- попробуйте этот местный рецепт.

3. Русский салат

Вряд ли стоит упоминать, поскольку «русский салат» — одно из таких блюд, получившее международное распространение, и, скорее всего, вы пробовали его в своей стране. Однако русский вариант посвежее с легким оттенком майонеза; это прямо противоположно соотношению международных версий, сваренных всмятку, с большим содержанием майонеза. Это могло быть связано с использованием свежих огурцов или хрустящих русских солений. Основа из нарезанного кубиками картофеля, гороха, яиц и майонеза / сметаны остается повсеместной.В Москве же он носит название «салат Оливье». Он получил свое название от шеф-повара Люсьена Оливье, который создал там секретный рецепт примерно в середине 1800-х годов, хотя оригинальные ингредиенты были заменены на более дешевые и более доступные русские продукты. Вы также найдете вариации похожих холодных русских салатов, которые не менее привлекут ваше внимание.

Сделай сам:

4. Копченый лосось или соленая сельдь

Копченая, соленая и маринованная речная и морская рыба широко используется в русской кухне, и ее искусно приготовленные блюда имеют тонкий и свежий вкус. В меню, как правило, вы найдете маринованный или копченый лосось, подаваемый отдельно или с блинами, и соленую сельдь, подаваемую в салаты, типичное название, которое в просторечии называют «селедка под шубой» или шуба , которая покрывает соленую сельдь слоями тертых отварных овощей, свеклы, лука и майонеза. Тартар также часто встречается в меню в России. Другая распространенная рыба, которую подают в Москве, — это форель, карп, судак, осетр и стерлядь, также известная как рыба Царь .